信息技术的变革深刻影响着人们的工作、生活乃至思想观念。当前信息的载体更多的依赖于电子和光子,随着以电子为载体的晶体管尺寸越来越小,摩尔定律正受到越来越严峻的挑战,同时随着信息量的爆增,人们对通信速度和容量提出了更高的要求。因而光子作为最快速的载体,受到人们越来越多的关注和青睐。那么如何更好地控制光子传输随即成为众多研究机构最需解决的核心问题。

由于光是电磁波,更好控制光子主要就是控制电磁波的振幅、相位和偏振等。在爱因斯坦广义相对论中,弯曲空间中的光子沿着曲线传播。与之类似,非均匀介质中光子的轨迹也是弯曲的。基于这种等价性,2006年Pendry和合作者和Leonhardt分别独立在Science上同期发表了变换光学文章,提出了用坐标变换的方法来实现对电磁波传播的任意调控,并给出了设计隐身斗篷的思路。

近年来,随着材料加工技术的提高以及超构材料等新概念的提出,许多基于变换光学原理的新颖器件在实验室被制备出来,例如基于人工金属劈裂环实现的隐身斗篷等。在实验上,变换光学虽然取得了一些成功,但是依然面临着很多难题。因为根据变换光学理论,为了任意调控电磁波,材料参数就要求是非均匀和各向异性,这样的材料制备起来是非常困难。除此之外,利用超构材料的思想,用到的材料基元需要远小于工作波长,以确保材料参数的等效性,这样,器件的大小就不能做的太大,也不容易在几何光学下和传统的光学对接。因此,如何设计可以同时在几何光学和波动光学下工作的器件,具有重要的基础研究价值。

作为变换光学的分支理论,保角变换光学正逐渐受到人们的关注,因为保角变换光学仅要求材料非均匀但各向同性,实现起来比较容易。根据这个思想,陈焕阳教授和南京大学刘辉教授/祝世宁院士课题组联合攻关,利用保角变换光学理论,制备出能在几何光学和波动光学下同时工作的器件,并理论上演示了其在数字编码方面的潜在价值。相关研究成果发表在《物理评论快报》(PhysicalReview Letters 119, 033902 (2017) )上,并被编辑选为推荐论文。

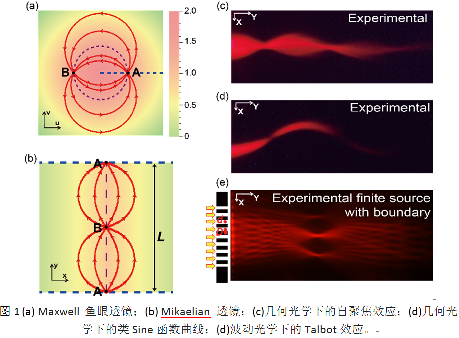

早在1854 年,J.C. Maxwell 就研究了著名的Maxwell 鱼眼透镜(图1(a)),近年来研究者发现,该透镜具有完美成像的功能。他们利用保角变换光学理论,通过指数保角变换映射到物理空间,并结合支割线的分析,得到了Mikaelian透镜(图1(b))。在实验室里,借助于渐变折射率光学波导体系,他们精确地制备出了保角变换光学波导-Mikaelian lens,并且同时演示了几何光学条件下的自聚焦特性(图1(c), 1(d))和波动光学条件下的Talbot效应(图1(e))。

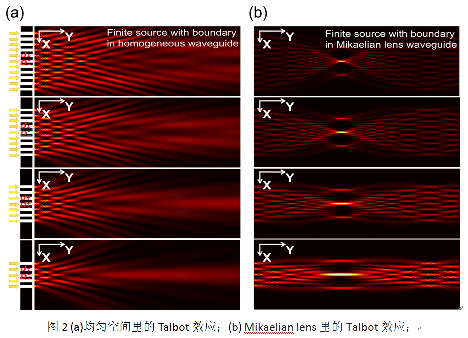

Talbot效应是指当周期性物体被相干光照射后,在物体后方一定区域该物体的图像内会周期性地出现的现象,因此又称为自成像或者无透镜成像。该现象于1836被Henry Fox Talbot首次发现,于1881年被Lord Rayleigh 首次从理论上解释,其本质是干涉效应。传统的Talbot效应由于光源尺寸有限,只能在物体后方一定区域内产生。因为随着传播距离增加,边界衍射效应变得突出,就无法再现物体图像,如图2(a)所示。但是在该保角变换光学波导里物体的图像可以传递到远方,如果该过程中没有损耗,理论上可以传递到无限的远方,如图2(b)所示。

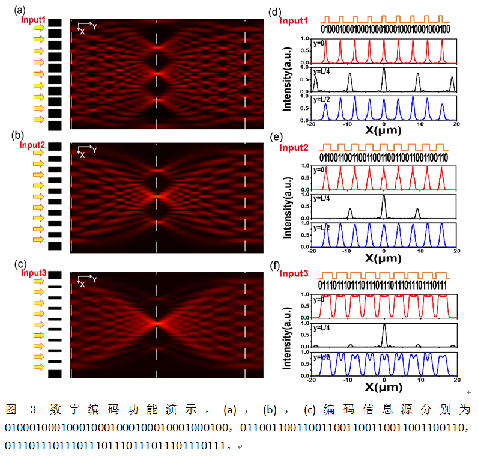

更为有趣的是,通过进一步研究,发现该器件在数据编码方面具有潜在的应用价值,可以利用Talbot 效应进行信息编码并将信息无衍射地传递到远方,如图3所示。

他们的工作证明了保角变换光学因其的简单便利,在光子控制方面展现出巨大的能力。

论文链接:https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.119.033902